ОДНОСЛОВНЫЕ АБРАКАДАБРЫ

Благодарю

Живопись

Продать

Предать

Акула

Лошадь

Лиса

Мои, твои, эта, эти

Я, ты, он, она, мы

Сложение смыслов происходит не только во фразе, но и в слове, когда смысл приставки, например, складывается со смыслом корня. Бывают также слова, составленные из двух слов, например, благо-дарю. Далеко не всегда в русском языке такое сложение происходит по правилам логики. Взять хотя бы то же благодарю. Вдумайтесь в буквальный смысл. Получается, что благодарящий утверждает, что, говоря спасибо, он как бы дарит благо. От скромности он не умрет. /I.R. Как говорил один мой знакомый - злостный неплательщик долгов - своим кредиторам “Я прощаю вам ваши долги” R.I.\. Как метко подмечено теми, кто выпить не дурак, “благодарю в стакан не нальешь”, а, значит, и благом, находясь в здравом рассудке, назвать трудно. Да и любому понятно, что слова, даже если они и приятные, всего лишь слова. Дело здесь, разумеется, не в благе, хотя бы уже потому, что русский человек не американец, ему присуща скромность изначально. Даже сотворив реальное благо, он не станет об этом заявлять на всех перекрестках. В чем же тогда дело? Чтобы это выяснить, опять (в который раз!) прибегнем к испытанному методу: балаг дару — арабское выражение, которое буквально означает “да достигнет он дома”. Это пожелание путнику добраться до дома целым и невредимым. А ведь русское спасибо означает в принципе то же самое: “спаси (тебя) бог”. В арабском языке есть целая серия благодарностей, построенная по этой же модели: Аллах йих-фазак “Аллах сохранит тебя”. Аллах йисаллимак “Аллах сделает тебя невредимым”. Сюда же можно отнести и баллаг дару“доведет он (Аллах) до дому”. Оно, хотя и не зафиксировано в словарях в качестве устойчивого выражения, понятно так же, как и другие формулы благодарности. /I.R. Все формы благодарности сводятся к известной формуле - Храни тебя Господь, что является хорошим напутствием, когда больше отдариться нечем. R.I.\

Выходит, что благодарю точно такая же однословная абракадабра, к каким относятся рассмотренные выше и благородный, и подхалим.Пример этот не исключительный. Список однословных абракадабр в русском языке можно продолжать едва ли не до бесконечности. Среди них есть абракадабры, ставшие таковыми в других языках. Русский либо просто заимствовал их, как это произошло с метафизикой, либо использовал кальку, как в случае склонения. Чтобы расшифровать такие абракадабры, надо вначале найти тот язык, в котором они образовались. Хороший пример тому — русское слово живопись. Это калька с греческого термина зография. Греки, увидев в слове слог зо, связали его со зверями, животным миром, полагая, что это то же зо, что в слове зоопарк, как будто живопись — это рисование животных. Мы понимаем часть термина живо- несколько шире, включая сюда живую природу в целом, так что пейзаж вроде бы уже не противоречит названию, но в то же время называем живописью и натюрморты и даже просто кубики, или квадраты какие-нибудь, а то и просто беспорядочное нагромождение линий и пятен. По этому поводу хочется сказать, что найдутся люди, которые станут утверждать, что кистью художника одухотворяется все. Ради бога, одухотворяйте все, что вам захочется, только не теряйте при этом голову и чувство здравого смысла подобно метафизикам, которые свое блудомыслие выдают за то, что находится за физикой. Арабский термин захрафа, от которого греческая зография, совсем не связан ни с какими животными, даже если понимать их расширительно. Он просто обозначает “украшательство, роспись, орнамент”. Кстати, и другая часть термина — графия (в русском — пись) осмыслена из-за созвучия со словом графо неверно. Греческое слово графия от арабского слова харф“буква”, тогда как в термине захрафа совсем другое X. Как бы там ни было, художники как ни в чем ни бывало называют рисование картин письмом. Все к этому привыкли настолько, что уже как будто и не замечают разницы. Сами арабы — из-за созвучия этих двух слов в арабском языке — в средние века все рисунки составляли не иначе как из букв.

Слово досуг другого свойства. Оно, как считают специалисты, чисто русское образование. Этимологи возводят его к глаголу досягать. Логика здесь, как говорится, не ночевала. В действительности это арабский фразеологизм даъ йисуг, буквально: “дай пройти” о пище, то есть “дай проглотить”. Употребляется в значении “дай отсрочку, не торопи со временем”. Состояние, когда человек никуда не торопится или его не торопят, как раз и называется по-русски досугом. /I.R. Как говорим мы русские многоречивому собеседнику за столом - Ты мне хоть прожевать дай, а потом пытай (в смысле спрашивай). R.I.\

Продать как будто бы состоит из приставки про- и корня дать. С корневой частью все в порядке, ведь при продаже происходит передача товара, а вот приставка здесь играет непонятную роль. Обычные ее значения, например, “наперед” как в прорицать, или “всеохватности” как в прозаниматься (весь день) или “пересечения” как в пройти, не подходят, как не подходят и другие ее значения, о которых можно прочитать в толстой Академической грамматике. Может быть, это вообще не приставка? Проверить — для нас дело не хитрое. Напишем слово арабскими буквами, не обращая внимания на то, где здесь приставка, а где корень. Получается арабский корень ФРД, который означает “навязать”. Разве навязать товар это не то же самое, что продать его? Выходит, что и корень здесь не тот, что мы с такой уверенностью называли вначале вслед за грамматистами. /I.R. Если взглянуть на вездесущую сегодняшнюю рекламу, то поневоле возникает мысль, что арабы были правы. И ещё одна поговорка, хоть и не прямо, но косвенно имеющая отношение к данному топику. Не обманешь, не продашь - так говорят о торговле на Востоке и в России. R.I.\

Может быть, и в слове предатьпре- не приставка? Как проверить, если набор согласных как в предать так и в продать один и тот же. Да, в русских словах он одинаковый. А в арабских эквивалентах два разных Д. Одно Д — обыкновенное, как у нас, а второе — гортанизированное (эмфатическое). От корня с Д обыкновенным образуется глагол афрада “оставить в одиночестве”. На мой взгляд; это то, что надо. Как говорится, не в бровь, а в глаз. В русском языке произошла перестройка морфологии слова. И в том и другом случае часть корня замаскировалась под приставку. Такое явление, как было сказано при разборе слова подхалим, в языкознании называется переразложением.

Строго говоря, абракадабрами следует считать не только слова с неясным смыслом, получившиеся в результате сложения более мелких смысловых отрезков, но и любое слово, которое неизвестно почему называет именно то, что называет. В таком случае к этому разряду бессмысленных слов будут относиться все без исключения непроизводные русские слова.

Обо всех словах не скажешь, а вот о названиях животных поговорить можно. Они имеют то неоспоримое преимущество в интересующем меня аспекте, что обладают весьма характерными повадками, которые многократно фиксируются в народном сознании в слагаемых народом сказках, пословицах, поговорках, в устойчивых эпитетах, так что, если сказать, например, что акула прожорливая, никто не удивится. Так оно и есть, и тут спорить не о чем. Если же нужны более объективные свидетельства, то и они найдутся. Например, в чешском языке акула называется жралок. Но вот если мы слово акула напишем арабскими буквами, арабская вязь точно обозначит всем известный признак этой морской хищницы. А акула как раз и означает по-арабски “прожорливая”. Чтобы подчеркнуть простоту и точность такого метода, сравним наши результаты с результатами этимологических словарей, на которые работают крупные коллективы ученых всего мира. Это слово единодушно считается заимствованием из скандинавских языков, скорее всего из норвежского, в котором оно представлено в следующих формах halgerring “полярная акула”, ha “небольшая акула”, диалектальное haakall “акула”, при наличии общенорвежского слова haj, которое из голландского языка, где оно в отдаленном прошлом — опять-таки скандинавского происхождения. Дальнейшие следы теряются. Происхождение норвежского слова покрыто туманом. Если исходить исключительно из языковых фактов, а не из фантазий этимологической науки, то в русском акуланепосредственно из арабского, поскольку никак не искажает арабского слова, даже конфигурация огласовок в точности копирует модель действительного причастия усиленного, тогда как многовариантность искажений в норвежском говорит о том, что норвеги скорее всего взяли это слово у нас.

Слово лошадь, как считает этимология, заимствовано нами у тюрков. Основанием для такого мнения служат следующие тюркские слова: башкирское алаша “мерин”, азербайджанское алаша “кляча”, турецкое алаша “лошадь или другое животное, прирученное к седлу”. Почему кляча или мерин носит у тюрков такое название, тюрки и сами не знают. Я же утверждаю, что русское лошадь происходит из того же источника, что и акула. Арабское ал-ашадд, в некоторых диалектах, например, в алжирском, произносится лошадд, означает “сильный, сильнейший”. Слово происходит от корня ШДД “тянуть”. Первое Л — артикль. То, что лошадь — тягловое животное, известно всему миру и спорить здесь не о чем. То, что русское слово и по значению, и по звуковой форме значительно точнее тюркского, в чем может теперь убедиться каждый, говорит о том, что тюрки взяли это слово у нас, и, не зная точно семантики и не умея произносить русские звуки, исказили слово до алаша.

I.R. Для ревностных русских патриотов, можно сказать о взаимопроникновении русского и тюркского языков, а не о тупом заимствовании русскими тюркских слов и языковых форм, что безусловно греет душу. R.I.

Лиса для этимологов совершенно темное слово, в чем они откровенно признаются. Попытки сближения с латышским названием лисы lарsа или литовским lара явно неудачные. Звук С в этом слове считают суффиксом. Ученых поражает разнообразие форм названий этого зверя в разных языках. Вывод они делают такой: установить единую форму индоевропейского корня невозможно.

Единую форму вымышленного индоевропейского языка мы устанавливать не будем, просто найдем корень в арабском словаре. Арабский корень должен обязательно состоять из трех согласных. Когда в конкретных словах наблюдается меньшее количество согласных, это значит, что недостающие согласные — слабые, то есть Вав или Йа. В определенных грамматических моделях слов они прячутся за гласными или за “пустотой”. Скрытая слабая может оказаться на любой из трех позиций. Начнем с первой. Предположим, что корень здесь ВЛС. Посмотрим-ка его значение. Оказывается, он означает “обманывать”. Надо ли напоминать русскому читателю о том, что во всех русских сказках она иначе не упоминается, как лиса-обманщица. Так с первой попытки мы нашли нужный арабский корень, точно отражающий мнение русского народа об этом зверьке. /I.R. В окрестностях столицы Грузии Тифлиса есть небольшое горное озерко. которое назывется озеро Лиси. Так некоторые горячие головы объявили это признаком славянского присутствия в древние времена, дескать лисье озеро, совершенно игнорируя тот факт, что по грузински лиса будет “мэла” (или диалектно “мэлиа”). А вот происхождение названия озера по Вашкевичу вполне соответствует его обманчивой внешности. Озеро на вид маленькое, почти лужа. Но горе тому, кто, польстившись его скромными размерами, вздумает купаться в нём, не умея плавать. Озеро по сути дела представляет собой глубоченный колодец с крутыми отвесными стенками. Не счесть, сколько доверчивых душ обманул насмерть этот зияющий на фоне идиллического пейзажа горный провал. R.I.\

Показанный здесь метод этимологизации на примере лисы, лошади, акулы дает такие же результаты на сороке — “воровке”, собаке — “гончей”, страусе — “прячущем голову”, хамелеоне — “защищающемся цветом”, быке — “рогатом” , щуке — “разбойнице”, беркуте — “молнии”, хомяке —“пшеничнике”, если прочитать его в обратную сторону, крысе — “хапуге”,волке — “злом” и многих других животных, мотив названия которых проясняется сразу же, как только мы начнем их писать арабской графикой. Оказывается, животные носят “говорящие” имена, как и герои русской классической литературы.

Означает ли это, что все эти названия заимствованы из арабского языка? От внимательного взгляда читателя не должно ускользнуть то обстоятельство, что в арабском языке соответствующие слова вовсе не обозначают никаких животных. Отношение между русскими названиями животных и соотносимых с ними арабскими корнями точно такие, как между чешским названием акулы жралок и соответствующим русским корнем. Мог ли чешский заимствовать это название из русского? Разумеется, нет, поскольку в русском акула обозначается иначе. Почему же мы понимаем мотивацию чешского слова? Очевидно, потому, что русский и чешский имеют общие корни благодаря тесному исконному языковому родству. Точно такие же отношения родства между русским и арабским языками. /I.R. Сильно сказано, на мой взгляд чересчур сильно. R.I.\

С помощью арабских корней не проблема дать этимологию даже местоимений, как считается, самой архаичной лексики, о выяснения происхождения которой этимология даже не мечтает.

Русское местоимение я и его латинский эквивалент эго на первый взгляд в звучании не имеют ничего общего. Между тем это разные формы одного арабского слова. В ответ на зов арабы часто говорят гай или йай, что значит “идущий”, т.е. “я иду”. По форме это причастие от глагола га' а “идти, приходить” (в английском gо). Но можно употребить и глагольную форму, тогда надо будет сказать а:ги. Первая гласная долгая и по законам арабского языка произносится со склонением к Е. Отсюда рукой подать до латинского эго. Тем более что конечная О вместо нормативной арабской И здесь появляется в результате стремления выровнять произношение по аналогии. Это явление известно в языкознании под названием гиперкоррекции. Дело в том, что все правильные глаголы в первом лице настоящего временя оканчиваются на У (О). Таким образом русское я и латинское эго — всего лишь разные формы одного арабского слова со значением “иду”, употребляемое как ответ на зов.

Что касается местоимения ты, то и по-арабски ти — местоимение второго лица женского рода, при мужском роде — та. Русские местоимения третьего лица он, она, могут быть сопоставлены с арабскими местоимениями в сочетании с усилительной частицей ин (инна).Инн(у) — “он”, инна ( полная классическая форма — инаха) — “она”.

Я думаю, не будет выглядеть слишком уж фантастичным сближение русских местоимений мы и мои. Ведь мы — это “я и мои люди”. Стоит, однако, в притяжательном местоимении мои гласную О прочитать, как мы уже много раз делали, арабским Айном, как получим то же значение, но на арабском языке маьи: “то, что со мной”, “то, что принадлежит мне”, где маъ — предлог, а и — местоимение. Твои создано по аналогии с мои.

Смотрите, используя наш метод, мы вторгаемся в святая святых языкового фонда, систему местоимений. Выясняется при этом, что система русских местоимений восходит прямо к арабскому языку. Считается, что местоимения никогда не заимствуются и при любых методиках подсчета базового словаря любого языка составляют его костяк. Понятно, что местоимения — особо крепкий орешек для этимологии. Но не для нас.

Давайте разберемся с указательными местоимениями в так называемых индоевропейских языках, чтобы понять, что они, если следовать “научной” терминологии, сплошь семитские.

Можно начать с любого языка, но, поскольку я обращаюсь к русскому читателю, начну с русского. В нашем языке есть местоимение эти. В арабском ему соответствует местоимение 'л ха:зихи (с межзубным з), имеющее и вторую фонетическую форму: ха:тихи. По законам фонетики арабского языка краткие гласные перед паузой не произносятся, поэтому обе формы преобразуются в звучание ха:зих и ха: 'тих с превращением конечного придыхания в так называемую “немую” форму, иностранцами не слышимую. Начальное придыхание тоже выпадает, (тем не менее, болгарский сохранил придыхательную форму — гэти), а первый долгий слог произносится с ималей, т. е. склонением к Е. Вот и получаем ети или эти.

В немецком языке мы имеем местоимение-артикль ди, который в равной степени относится к женскому роду единственного числа и ко множественному числу, независимо от рода, то есть переводится на русский и эта и эти. В еврейском языке идиш точно такая же система местоимений-артиклей, поэтому специалисты считают идиш индоевропейским языком, образовавшимся на базе немецкого с семитскими и славянскими добавлениями.

Но вот египетский диалект арабского языка никакого отношения, по классификации современной лингвистики, к немецкому языку не имеет, но и там существует это специфическое местоимение, относящееся к множественному числу и одновременно к единственному числу женского рода. И звучит оно точно так же, как немецкое или еврейское ди и переводится на русский то “эта”, то “эти”. Происхождение этого местоимения в арабском не вызывает вопросов. Первая часть классического местоимения ха-зих является самостоятельной морфемой и означает “вот”. Ее употребление факультативно. Межзубный з в египетском диалекте закономерно почти во всех случаях произносится как Д, так что ди — чисто арабское местоимение.

Неудивительно, что еврейское слово ди совпадает с арабским, языки ведь близкородственные. Однако возникает вопрос: система артиклей в немецком языке германского или семитского происхождения? Ведь она одинакова для немецкого и для идиша. А если местоимения не заимствуются, то возникает и другой вопрос, не является ли немецкий язык семитским? Вопрос, на который ответа нет, так как он с самого начала сформулирован неверно, как неверна и вся генеалогическая классификация языков.

Ясно, что и английский определенный артикль thе из того же источника. Это арабское указательное местоимение зи “эта, эти”, потерявшее показатели рода и числа. Его русские параллели — то, та, те. /I.R. Что тут сказать - умереть не встать! R.I.\

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Ах, ох, ох ты, ух ты

Ё моё, ё-кэ-лэ-мэ-нэ,

ё-пэ-рэ-сэ-тэ

Кшш

Мат

Ругать

Хиди нахийа

Табаллад

В минуты душевных переживаний, когда отчаяние, страх, горе, физическая или душевная боль, а то и радость переполняют наши сердца, а иногда и просто по трудно объяснимой привычке мы произносим странные слова и выражения. Некоторые из них называются междометиями, другие — матом. Некоторые из них имеют простое объяснение, другие — типичные абракадабры. Русский человек любит крепкое слово, но почти никогда, к его счастью, не задумывается над смыслом употребляемых им выражений. Люди других национальностей, понимающие русский язык, по первости бывают шокированы. На почве слишком буквального понимания ими русских выражений случаются конфликты, но вскоре и они привыкают к крепости русского слова, а порой и обходят наших по частоте и неуместности его употребления.

Начнем с междометий. С происхождением термина мы уже знакомы. Преподавателям русского языка осталось лишь перестать нашим детям лапшу вешать на уши. Ну а нам следует разобраться с этой частью речи по существу. Их следует подразделить на два разряда. Первый — это собственно междометия. Они обычно никакого лексического значения не имеют, выражая лишь чувства. Это ахи, ойканья и тому подобные восклицания, которые, как считается, происходят либо от звукоподражания либо от естественных биологических звуков, которые возникают в речевом аппарате как бы сами по себе. Здесь лингвистике делать в общем-то нечего, физиология разберется в этих звуках с большим пониманием сути дела. Второй разряд составляют осмысленные слова и выражения, употребляемые в функции первого. Можно глубоко вздохнуть, а можно и добавить, например, боже мой. Оба способа будут в одинаковой степени сигнализировать о печали или скорби. Первый способ выражения эмоций должен больше интересовать физиологов, второй — лингвистов. Но прежде чем отдавать ахи физиологам, надо провести среди них сортировку. К примеру, тот же ах. Известно, как крепки на Востоке семейные узы. Они оставляют свой глубокий след не только на характере взаимоотношений среди родственников, в особенности кровных, но и на языке. Это естественно. В минуты волнений кого вспоминает человек прежде всего? Разумеется, Бога, родителей, братьев, сестер. Так и появляются междометия, заполненные обращением к названным лицам. В нашей традиции круг лиц, к которым мы обращаемся в трудную минуту или минуту радости, значительно сузился. Мы вспоминаем только бога и маму, да и ту почему-то недобрым словом.

Если все же разбираться, то это просто нам кажется, что круг родственников сузился. Оказывается, ах — это по-арабски “брат”, ухти — “моя сестра”, йохти — “О, моя сестра!”, лучше бы перевести просто “сестричка”.

Эти междометия употребляются и для выражения восхищения и разных оттенков удивления. Отсюда в нашем языке и ах, и ох, и ох ты, и ух ты. Отсюда же фразеологизм не ахти какой, то есть такой, по поводу которого не скажешь йохти (О, сестра моя!). Все эти разнообразные охи и ахи не без помощи наших филологов мы осмыслили как биологические выкрики. Все эти выражения и в арабском языке употребляются как междометия, правда, при буквальном осмыслении. Когда говорят охти или яхти, все понимают, что говорящий обращается как бы к своей сестре. И это нормально. Точно так же он может обратиться к брату, к отцу, к матери, к Богу, делясь с ними радостью или обращаясь за моральной поддержкой. Кстати, когда арабы слышат от русских эти междометия, они воспринимают их как арабские, полагая, видимо, что мы обладаем поразительной хваткой в отношении иностранных языков. Как иначе объяснить, что русские так быстро запоминают арабские названия родственных отношений. Откуда им знать, что для нас эти же междометия — биологические выкрики, происходящие от диких воплей обезьян, или кого мы там хотим видеть в качестве своих предков.

Добавим к сказанному, что арабская звательная частица йа имеет в своем составе долгий А, который в ряде других языков (иврит, персидский) произносится как О. И у нас так же. В результате появляется междометие ё-ё-ё, которое в головах моих соотечественников ассоциируется, понятное дело, с первой буквой бранного слова. Они полагают, что люди, чтобы не произносить матерное слово, заменяют его на какую-нибудь абракадабру, типа ё моё, как в ё-кэ-лэ-мэ-нэ или ё-пэ-рэ-сэ-тэ. На самом деле, это слегка искаженное арабское йамма “О, мама моя!”, соответственно, ёба — корень, который некоторые из нас без удержу используют почти во всех крепких выражениях и именно потому, что вкладывают в него определенный смысл, на самом деле означает “О, отец мой!” (в арабском звучании йаба) Упоминание родителей вместе в одном выражении превратилось у нас в кощунственное ругательство, от которого у нормальных людей должны бы бледнеть лица и в справедливом гневе сжиматься кулаки. Так оно и происходит с теми, кто только начинает тесное языковое общение с русскими. Похоже, все-таки, что сами русские в глубине души понимают, в чем здесь дело и, как правило, в отличие от тех, кто не владеет русским языком в полной мере, даже не обижаются, считая матерные междометия не более как языковым сором. Отсюда, видимо, и идет привычка не задумываться над смыслом слова. Чего ж над ним думать, если оно все равно значит совсем не то, что значит. Да и специалистам легче жить, мол, звукоподражательное. Чего возьмешь от диких воплей обезьян.

Другие междометия, которые филологи тоже возводят к диким воплям, в арабском являют собой вполне осмысленные слова. Про междометие кшш говорилось, а, скажем, междометие тьфу происходит от арабского глагола ТФФ “плевать” /I.R. что в принципе одно и то же R.I.\. Те, кто пытаются свести язык к диким воплям, никогда и ничего в нем не увидят, он для них останется навсегда тайной за семью печатями.

Теперь о мате. Само слово мат в нашем языке интуитивно осознается как производное от слова мать. Немцы, на которых мы полностью полагаемся в вопросах этимологии русского языка, обходят этот корень молчанием. Во всяком случае, у Фасмера ответ на этот вопрос не ищите. Отечественным этимологам заняться исследованием в этой области мешает природная русская застенчивость. По нашим представлениям, ругаться матом в очереди за пивом даже в присутствии женщин — нормально. Написать научную статью о мате — неприлично. Так что, как видите, приходится полагаться на свое собственное интуитивное понимание русской интуиции, и пусть меня читатель простит, если я ошибаюсь.

Как бы там ни было, научный подход исключает интуитивную методику. И коль скоро все слова всех языков в конечном счете восходят к одному источнику, то и слово мат (как и мать) не должно составлять исключения. И действительно, мать происходит от формы арабского множественного числа уммахат “матери”, которое после закономерного устранения удвоения М вместе с начальным гласным и гортанной Х дало русское мать. Что касается мата, то он должен быть сближен с корнем МТТ “тянуть”, интенсив которого (удвоение средней корневой) дает глагол маттат(а) “сильно ругать” (ср. в русском: протянуть кого-либо, то есть “подвергнуть критике”). Любопытно, что интенсив может образоваться и через внедрение в корень согласного Р (того же, что в латинской приставке ре- как в слове революция или в русском суффиксе профессии арь (ар), как в слове слесарь или маляр). В данном случае он внедряется на первую позицию, давая новый арабский корень РМТ с тем же значением. У нас материть являет собой пример внедрения в корень морфемы Р на третью позицию. Таким образом, надо сделать вывод о том, что между мамой и матом нет ничего общего, кроме случайного созвучия, и выразить заодно надежду, что этот короткий анализ поможет моим коллегам избавиться от комплекса русской застенчивости.

Заполняя лингвистический пробел в этой области, хочу сказать несколько слов и об этимологии слова ругать. Оно по неизвестной причине сближается научной этимологией с английским wrench “вывихнуть”, немецким Ranke “интриги, козни”, латинским ringor “разеваю рот”, а старшее значение нашего слова, оказывается, — “изгибаться”. Признавая цитируемый словарь лучшим из всего, что издано у нас по этимологии, вынужден все же сказать, что научности здесь ровно столько, сколько и логики, то есть никакой. Слово ругать, как и любое слово любого языка, имеет соответствие в арабских корнях, и только при сравнении с ними может быть понята и логика слова (любого), и его происхождение. Так же и ругать. Соотносимый арабский корень РГЪ имеет значение “возвращаться”. Многие арабские корни, имеющие это значение, имеют также значение “каяться”, то есть “возвращаться на путь истинный”. Таков арабский глагол таба “возвращаться”, его второе значение — “каяться” (в русском из этого источника табанить “грести в обратную сторону”), Приложение значения каузатива к значению каяться дает значение “ругать, порицать”, то есть “заставлять (просить) вернуться на путь истинный”. Таков корень ЪТБ “ругать” или глагол истатаба (от глагола таба) “просить вернуться, раскаяться, ругать”. Кстати, русское каяться вполне вписывается в эту семантическую схему развертывания идеи возвращения, поскольку соответствует арабскому корню КЙ' “рыгать, возвращать пищу”, что говорит о том, что рыгать и ругать в русском — близкородственные слова, чего никак не может заметить целая армия как наших, так и иноземных этимологов. Наши вообще предпочитают обходить слово рыгать молчанием, считая его неприличным, заодно хоть немного облегчая этим себе жизнь.

Теперь собственно о конкретных матерных выражениях. Как и все идиомы, их надо писать арабскими буквами. Например, хиди нахийа по-арабски означает “отойди в сторону”. /I.R. Вот уж не думал, что в таком плохом слове такое приличное содержание. R.I.\

Первое слово того же корня, что и выражение ходить ходуном. И если в нашем сознании они не сближаются, то только потому, что мы забыли напрочь правила превращения гласных, описание которых можно до сих пор найти в арабской нормативной грамматике. Второе слово мы сблизили с сочетанием предлога нас названием мужского детородного органа в русском языке, хотя Н здесь корневая. Нахийа —это сторона, но и наш предлог на отсюда же. В немецком он произносится с сохранением придыхания: нах. Как бы там ни было, выражение по причине наличия в нем фрагмента, созвучного с русским названием фаллоса, сделалось бранным. Этого, однако, нам показалось недостаточно. Мы его стали использовать в качестве базовой фразеологической модели, некоей формулы с переменным объектом посылания. Очень удобно. С ее помощью куда только можно ни послать. Что касается табуированности русской эротической лексики, то она лучшее свидетельство тому, что когда-то, во времена исповедывания фаллического культа, эти слова были идеологемами, составляя особо престижный пласт лексического запаса русского языка. И как всякие идиологемы при смене идеологии становятся бранными словами, так и названия гениталий превратились в ругательства. Сравните такие идеологемы как поганый, что значит “язычник”, или, к примеру, слово коммунист. Буквальное значение соответствующего арабского корня, соотносимого с названием пикантного органа, тому лучшее подтверждение: арабский корень ХЙЙ или ХВЙ имеет значение “жизнь” или “давать жизнь”. От него же и арабское название женщины: Ева, по-арабски Хава.

Название падшей женщины у нас происходит от имени богини плотской любви по имени Баалет, финикийской ипостаси Венеры (того же корня, что и генерировать, то есть порождать, и русское жена), или египетской Исиды (что по-арабски означает “госпожа”). Имя финикийской богини сладострастия, как и имя ее египетской коллеги, означает “госпожа”, а буквально “голова”. А вот ее подруга и соратница Милкет буквально “королева или владычица” редуцировалась в нашем языке до частушечной Милки и сблизилась по семантическим соображениям со словом другого уже корня — милый (от арабского МИЛ “иметь склонность к чему-либо, увлекаться”). Такой ход мысли диктует обычная логика, основанная на обычном фоновом знании истории. Но если знать, что первоначальные культы всех цивилизаций разрабатывались русскоязычными жрецами, то вектор движения идеи меняет направление на противоположный. Наша милка оказалась созвучной арабскому слову малика“владычица” (в других семитских языках милка или милкет), отчего по миру пошла ложная калька, делающая возлюбленную, милку, госпожой или королевой, откуда, в частности, египетская Исида и финикийская Баалет.

Когда мы слышим имя финикийской богини сладострастия из уст человека, испытывающего боль или досаду, знайте, что он не ее имеет в виду, о чем можно было бы догадаться и не читая этой книги. И в самом деле, до нее ли, если так болит, что невтерпеж. Оказывается, арабский корень БЛД среди прочих дает глагол табаллад со значением “всплеснуть руками от боли или досады”. Что касается рук, то, видимо по лености, им мы предпочитаем язык. Сказать — все же проще и экономней, чем размахивать руками. Корень БЛД, надо думать, представляет собой расширение корня БЛЙ, от которого арабский глагол булия “испытывать боль, страдания”. С учетом того, что гласные О и У в арабском не различаются, можно признать, что булит “я переношу страдания”, мало чем отличается от русской фразы у меня болит.

Иногда можно слышать от человека, заверяющего собеседника в том, что он не обманет, такое: бля буду. Если перевести это буквально на какой-нибудь иностранный язык, подумают, что у человека что-то с головой, хотя логика какая-то в этом все же есть. Стать падшей женщиной, в представлении клянущегося, это все равно, что сгореть синим пламенем. Можно спорить об эквивалентности превращений. Как там ни крути, все-таки обугленная тушка в качестве возмездия за клятвопреступление гораздо более суровое наказание, чем перспектива профессионального занятия любовью, даже в транссексуальной ипостаси. Арабский корень БЛТ, а также БЛЙ дают значение “клясться”. Финикийская богиня опять здесь не причем. Буквальное значение фразеологизма, таким образом: “готов поклясться”. Конечно, в такой форме клятва из-за утраты пикантного созвучия многое теряет, зато нет заморочки. Что выбирать — опять дело вкуса.

I.R. Ну что тут сказать. Век живи, век учись - дураком умрёшь. R.I.

Послесловие

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/108/769/108769539_3646910_0a_n_1.jpg

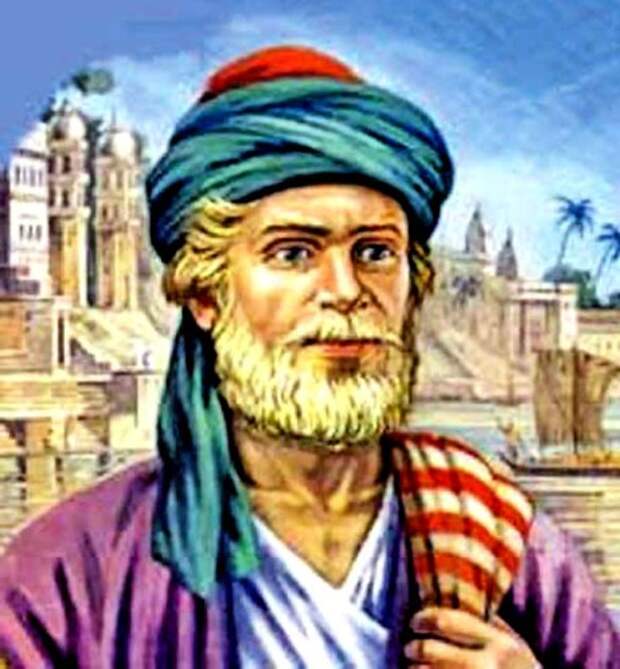

Афанасий Никитин в своих путевых записках свободно переходит с русского на арабский и обратно, но последующие комментаторы его труда считали это его индивидуальной способностью - путешественник всё-таки. Однако изыскания Вашкевича заствляют по-иному взглянуть на языковую среду Руси, подталкивая нас к мысли, что русско-арабское двуязычие было общественной нормой жизни в то время. А если сюда ещё добавить записанные Никитиным молитвы, обращённые к Аллаху, Иисус в которых упоминается почти в полном соответствии с Исламским вероучением http://ingvarruricson.mirtesen.ru/blog/43049617095/1.-Pravoslavie-ili-Pravoverie-%E2%80%93-Hristianstvo-ili-Islam.-Kakuyu-v , то картина Старой Руси претерпит столь радикальное изменение, что станет очевидным - пора переписывать нашу историю наново.

Из этой книги я вынес не только сродство русского языка, а значит менталитета с арабским. Шире, европейская историография настойчиво напирает на происхождение мировой культуры из античного основания, лишь вскользь и изредка указывая на мусульманское влияние арабского востока. На самом деле, и к этому уже пришли честные европейские историки, Европа стоит на плечах гиганта, и этим гигантом является Восток, который уже многое почерпнул из Античного мира. Такова истинная очерёдность следования ступеней мировой цивилизации, как бы некоторым ни хотелось кое-какие из них пропустить.

Как Вы, дорогие друзья, наверное заметили, мы согласны не со всеми толкованиями уважаемого Н.Н.Вашкевича. Да что греха таить, временами я вообще безуспешно силился понять, что хотел сказать автор. Но, как сказал городовой в бессмертной комедии “Ревизор” - “Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда?”, так это коренным образом меняет всю нашу русскую не только лингвистическую, но и историческую парадигму.